Di masa kecil saya, tontonan anak-anak terasa seperti pelukan hangat dari kehidupan. Setiap minggu, saya menanti dengan penuh semangat tayangan Si Unyil di TVRI—serial boneka yang bukan hanya menghibur, tapi juga mengenalkan nilai-nilai kehidupan dengan cara yang sederhana dan membumi.

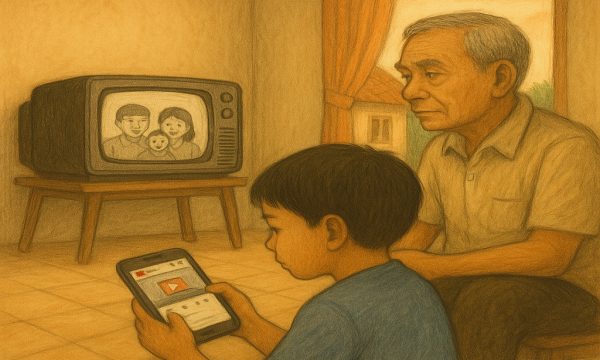

Waktu itu, televisi adalah barang mewah. Saya masih ingat ketika bapak membeli TV hitam putih, dan seluruh tetangga ikut merasakan kebahagiaannya. Kami duduk bersama di ruang tamu yang sempit, menggelar tikar, dan memutar antena agar gambar Unyil dan kawan-kawannya terlihat lebih jelas. Tidak ada pilihan saluran, tidak ada remote, tidak ada fitur skip iklan. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya bermakna.

Namun kini, ketika saya melihat anak-anak di sekitar saya, saya menyadari satu hal yang mengusik: tontonan mereka tak lagi seperti dulu. Algoritma digital telah menggantikan jadwal mingguan TVRI. Suara Pak Raden yang garang tapi hangat kini digantikan oleh konten viral berdurasi 15 detik. Apa yang terjadi? Di mana konten anak-anak yang membentuk karakter?

Ketika Tontonan Menjadi Cermin Zaman

Media adalah cerminan masyarakatnya, dan konten anak-anak tak luput dari transformasi itu. Di era Orde Baru, konten anak seperti Si Unyil digunakan bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat propaganda pembangunan. Anak-anak diajarkan nilai kebersihan, cinta lingkungan, dan semangat gotong royong—meski dalam balutan narasi pemerintah.

Di sisi lain, era digital membawa kebebasan yang luar biasa. YouTube, TikTok, dan Netflix menyajikan ribuan pilihan tontonan dalam genggaman. Tapi kebebasan itu sering kali datang tanpa penyaring nilai. Konten anak sekarang lebih banyak menonjolkan efek visual, petualangan fantasi, dan humor instan. Nilai-nilai lokal dan nuansa budaya Indonesia perlahan tersisih.

Sebagai perbandingan:

| Aspek | Tontonan Era TVRI (Si Unyil) | Tontonan Digital Modern |

|---|---|---|

| Format | Episodik mingguan | Durasi singkat (15–30 detik) |

| Fokus | Edukasi, nilai lokal | Hiburan cepat, tren global |

| Interaksi | Menonton bersama keluarga | Menonton sendiri, di perangkat pribadi |

| Karakter | Representatif budaya Indonesia | Tokoh animasi internasional |

| Nilai | Pancasila, gotong royong | Ekspresi bebas, kadang nihilistik |

Anak-anak dan Gawai: Antara Manfaat dan Kekhawatiran

Saya tak menolak kemajuan. Saya percaya teknologi bisa menjadi teman belajar yang luar biasa. Tapi saya juga khawatir, terutama ketika anak-anak mulai lebih mengenal influencer digital daripada karakter seperti Unyil atau Ipin & Upin.

Konten viral menawarkan keseruan instan, tapi sering kali mengabaikan pembangunan karakter. Anak-anak yang tumbuh dalam paparan konten serba cepat bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis, empati, dan kesabaran. Mereka terbiasa dengan “scrolling” terus-menerus, tetapi tidak diberi ruang untuk merenung.

Bukan berarti semua konten digital buruk. Ada banyak kreator Indonesia yang membuat tayangan anak berkualitas—misalnya animasi lokal seperti Nussa atau Riko the Series—namun jangkauannya belum menyamai konten global yang didorong algoritma.

Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?

Sebagai orang dewasa yang pernah merasakan masa keemasan TVRI, saya merasa punya tanggung jawab. Kita tidak bisa hanya mengeluh atau bernostalgia. Kita harus aktif menyuarakan, menciptakan, dan mendukung konten yang membangun.

Beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan:

- Menonton bersama anak dan berdiskusi setelahnya.

- Mendukung kreator lokal yang membuat konten edukatif dan bernilai budaya.

- Menulis cerita anak yang mengangkat karakter lokal dan kearifan tradisional.

- Mengenalkan tontonan masa lalu yang masih relevan ke generasi sekarang.

Saya percaya bahwa anak-anak masa kini tetap bisa menikmati tontonan bermakna—asal kita berani menghadirkan pilihan alternatif yang kuat.

Penutup: Dari Unyil ke Masa Depan

Saya tidak ingin masa kecil saya hanya jadi nostalgia. Saya ingin ia menjadi fondasi harapan. Bahwa masih ada ruang bagi tontonan anak yang membumi, menyentuh, dan membangun karakter.

Unyil mungkin tidak lagi muncul di layar televisi, tapi semangatnya masih bisa hidup—dalam cerita yang kita sampaikan, dalam konten yang kita dukung, dan dalam harapan yang kita tanamkan ke generasi berikutnya.

Baca juga:

Baca juga:  Baca juga:

Baca juga: